L’arte sillogistica di Carlo De Meo. Una lettura hegeliana di Bu

Critical text for the project BU by Carlo De Meo at Fondazione VOLUME! in Rome (18 January – 15 March 2023).

[This text is in Italian]

Carlo De Meo, Buongiorno Bugia, 2022. Courtesy of the artist and Fondazione VOLUME!

Ph: Ruggero Barberi.

Colgo sempre l’occasione di far notare a Carlo le insospettabili affinità che il suo pensiero artistico presenta con elementi strutturali della speculazione hegeliana.

Al che lui annuisce di sottecchi, incuriosito, vaglia attentamente ciò che ho da dirgli a riguardo – tra lui e il maître à penser – ne subodora l’effettività.

Arrivati al punto, mi confessa: «[…] Tant’è vero che non sono un concettuale puro». Parto da questa frase per spiegarmi.

Anzitutto Carlo è un concettuale perché la sua motivazione poetica e il suo impianto poietico rientrano in un fitto ordine di premesse, giustificazioni, soluzioni formali che sorreggono come uno scheletro il costrutto in opera; e in definitiva perché nel suo lavoro tende a una struttura significante la cui eco è spesso logica e verbale.

Non si definisce puramente tale, perché mai rinuncerebbe alla preminenza del lato percettivo dell’opera —detto brevemente. Parafrasando lo stesso Hegel, si potrebbe così stigmatizzare: L’opera concettuale di Carlo De Meo è nemica dell’astratto. Non brama il concetto inerte, ineffettuale, semplice, uguale a sé stesso; semmai ricerca un combaciare —in cui ogni membro della sua opera sia ebbro di baci…

L’arte che si definisce concettuale può raggiungere il suo esito quando sia avvenuto un atto di pensiero che rischiara una semplicità la quale vien così colta – o anche, perché no, assaporata – e che pretende di essere più concreta del mezzo stesso dell’opera. Per Carlo l’opera è sempre incarnata, di qui la sua ambivalenza – doppia significanza – archetipica. Spirito e Sostanza.

Carlo De Meo, (detail of) A toccar le stelle, 2022. Courtesy of the artist and Fondazione VOLUME!

Ph: Ruggero Barberi.

Per Hegel vale lo stesso tipo di simpatia per il sensibile. L’empiria è il luogo in cui la ragione mostra la sua potenza. Salvare il contingente dall’accidentale è la sua vocazione, il che vuol dire – non senza approssimazione – che il territorio di caccia elettivo della ragione non è tanto la ragione medesima, quanto il calarsi nell’esperienza —e lì ritrovar sé stessa.

Se l’arte concettuale dunque, quale che sia il suo mezzo, tende a rarefarsi, l’arte – che vorrò definire sillogistica – di De Meo tende a costruire un organismo – fisico e mentale – e a ricollegarne le membra distinte in un tutto funzionante.

Essa parte da un duplice principio costruttivo: una pietà per la materia (Carlo in passato ha prodotto installazioni procurandosi metodicamente il materiale in loco) e l’amore per la struttura narrativa che dà temporalità all’opera. Questo secondo fondamento logico è giocoso quando si sente libero di rispolverare tutte le possibilità semantiche di un segno, ed è rigoroso poi nel momento del rinsaldarle tra loro nell’unicità di una struttura che, assumendo una propria polifonia, prende così vita discorsiva.

Come se in tal modo fosse possibile trovare un rigore singolare, una peculiare scienza che si costruisca e argomenti da sé stessa.

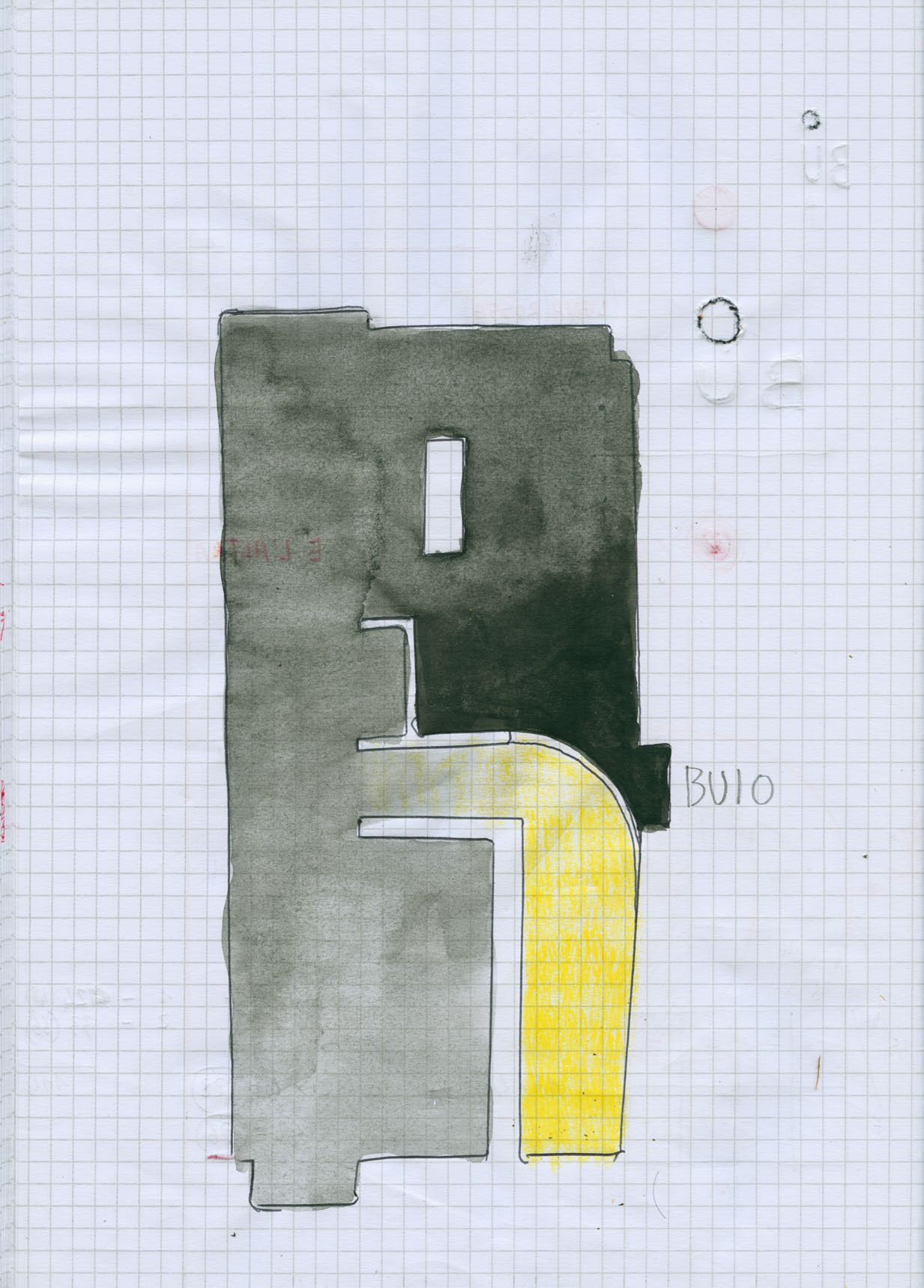

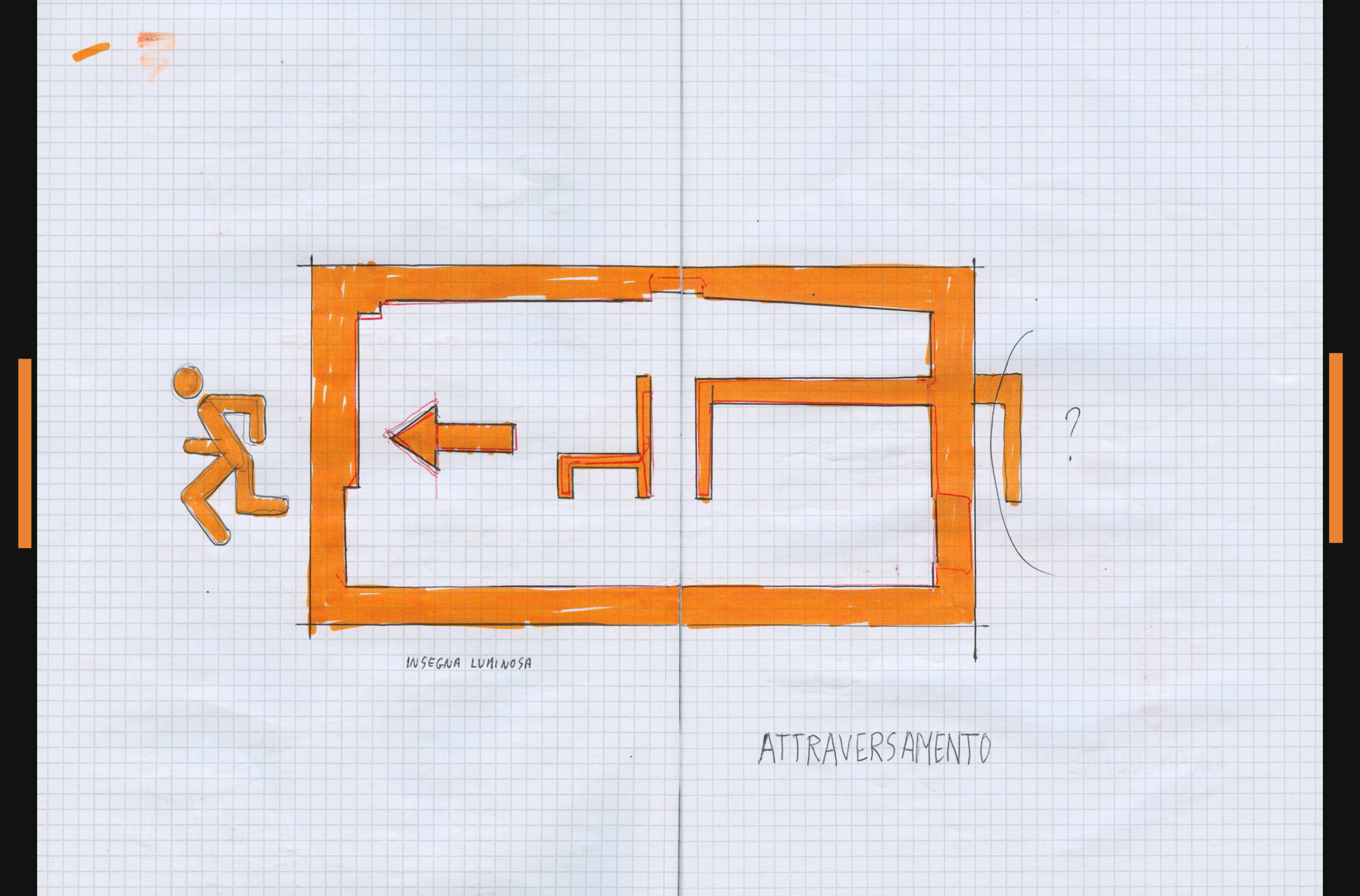

Reproduction from the notebooks of the “BU” project.

Courtesy of the artist and Fondazione VOLUME!

In questo caso il duplice presupposto, che fa di Bu un attraversamento al buio in mezzo a tavoli e sedie, parte (1) dalla coazione che il nuovo formato pensato per l’ennesima trasformazione del contesto dell’ex vetreria di Volume! offre, l’esser cioè contrassegnato dal nevralgico contrasto tra ambiente all’oscuro e spazio illuminato; (2) dalla lettura simbolica della planimetria dello spazio: (2.a) un tavolo, (2.b) una sedia, (2.c) una via d’uscita —quest’ultima forzata intenzionalmente. Nel secondo ragionamento è interessante notare come si prenda a prestito un elemento rientrante appieno nella sfera della rappresentazione astratta e che lo si alteri, in quanto di per sé irreale. Bontà della bugia.

Elaborato il telaio dell’intervento, il buio stesso viene eletto a soggetto e la bugia viene intesa come dispositivo architettonico di una narrazione più articolata – e persuasiva – di una “vera” in senso metafisico classico, ovverosia che si limiti al singolo lato dell’auto-coincidenza. Con tutta la carica negativa che tale dimensione si porta dietro.

Reproduction from the notebooks of the “BU” project.

Courtesy of the artist and Fondazione VOLUME!

Bugia e Bugīo. La bugia in quanto Sostanza e Soggetto

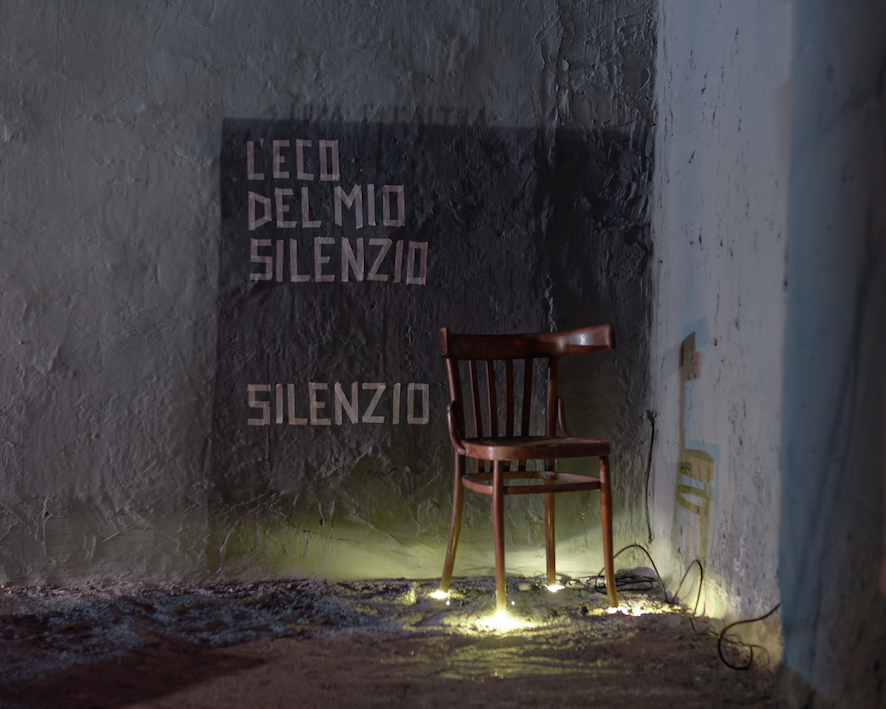

In quale luogo siamo? Nel buio. Cosa c’è nel buio? Un silenzio e poi un «bu!» che ne frantuma l’inerzia e suscita dell’altro: ciò che fa emergere è la nudità del soggetto, la sua paura fondamentale —lo smarrire la propria integrità. Bu è più soggetto del soggetto stesso. Il suo puro contenuto.

Bu! Ecco il suono della disperazione delle premesse iniziali (il sillogismo hegeliano ne decreta la rottura, perché astratte e inconsistenti). Bu è la catalisi di un movimento in cui il soggetto perde le proprie certezze unilaterali.

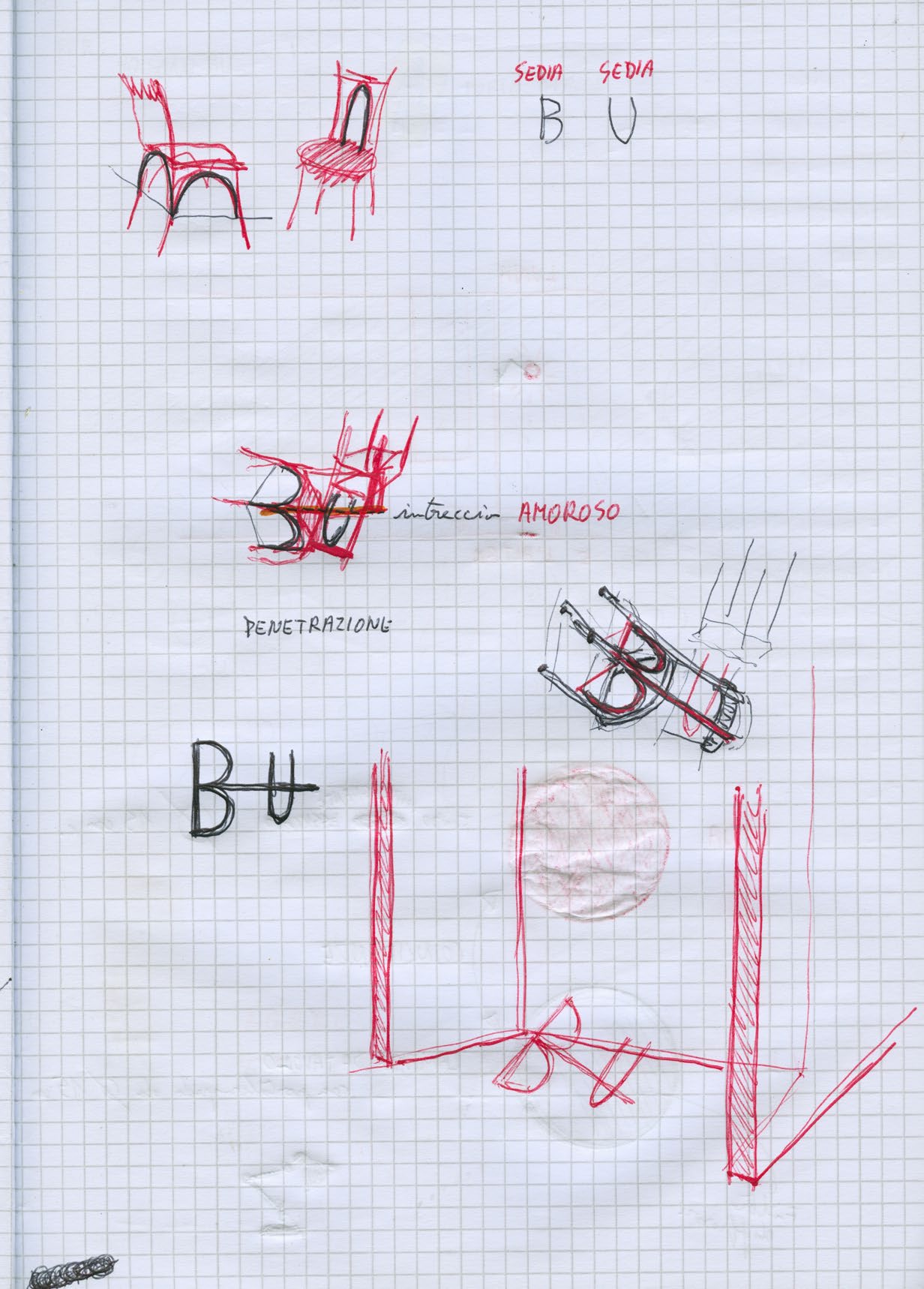

Se parliamo di significante, è né più né meno che la sillaba-seme da cui viene suscitata la danza degli sdoppiamenti e delle peregrinazioni del soggetto, e che semplicemente racchiude in sé le altre parole fondamentali.

Parlando in termini mitici: Bu tuona come il nome sotterraneo del padre terribile di buio, buco (bugio), bugia, bugīo (alter-ego maschile di bugia, il suo stesso Io), buongiorno, bussola, budella. In essi riverbera e si duplica. L’omofonia di questo morfema di potere è il principio formale che fa di Bu legge immanente della mostra.

La parola ‘buio’ è adombrata e letta a infrarossi nel buongiorno inaugurale della bugia, opera che accoglie il visitatore nello spazio in penombra. Con più forza ancora De Meo intende il virgulto di Bu “buio” come ‘bu’ in associazione a ‘io’. Quanto detto sinora dovrebbe aver anticipatamente chiarito la dinamicità in questione. Sennonché bu-io diventa bugīo, come figura che si desta dall’ombra di bugia; ombra la quale è parimenti un buco (bugio), di cui bugīo effettivamente si sostanzia. Bugia proietta Bugīo, che fa nascondimento di sé roteando tra i bordi del proprio vuoto, nel mentre sostiene la bugia.

Carlo De Meo, FaBUla, 2022. Courtesy of the artist and Fondazione VOLUME!

Ph: Ruggero Barberi.

La bugia per De Meo è: (1) una pragmatica di ambivalenze; (2) una rivelazione alternativa —più prudente e cautelare di una rivelazione assoluta e in cui non vi è un oggetto esteriore da conoscere e di cui impadronirsi.

Una bugia che sconfessa sé stessa indica in qualche modo una verità. Autodenunciandosi, è come se permettesse di scorgere tramite essa un’eretica visione di un modello prototipico che riguarda la volontà di libertà dell’Io.

La bugia, va considerato, non si definisce come una menzogna capitale, nel suo proferirla non v’è intenzione malevola; quando la bugia non è a fin di bene, è facile da smascherare.

L’epopea della bugia affascina perché al momento della sua apparizione essa viene trasposta al positivo, dove si mantiene per un poco su d’una fittizia stabilità fintanto che la rovina che alberga in lei non la trascina via —giacché essa si regge su altro, non su di sé.

La bugia non si qualifica come una pura negazione. Cosa intende Hegel per negazione pura: il rifiuto all’espressione. La negazione nel momento in cui fa mostra di sé, nel momento in cui si determina, è già una seconda specie di negazione. E dal momento in cui una negazione si palesa, contraddice il suo essere intimo, diventa contraddittoria; qui si rimette in moto, o meglio: la forma si disperde e il contenuto resta.

Iniziare con la bugia vuol dire affrontare in medias res il dileguare del momento del vero. Con il suo buongiorno la verità – iniziale: le cose stanno così e così – è subito contraddetta, menadicamente dilaniata.

In un punto fondamentale la logica hegeliana stravolge quella aristotelica: nel valore positivo e vitale che si dà alla contraddizione. La contraddizione nel momento in cui si svela, nel momento in cui si determina, diventa il cuore pulsante della dialettica del pensiero.

Reproductions of selected pages from the “BU” project notebooks.

Courtesy of the artist and Fondazione VOLUME!

Il sillogismo all’opera

Secondo una definizione sia aristotelica che hegeliana, il sillogismo è il collegamento articolato e per sé concluso di più concetti, i quali, sotto forma di giudizi proposizionali, prendono il nome di premesse.

Il sillogismo è laddove i concetti semplici vengono tenuti uniti tra di loro e diventano un pensiero in movimento. Che il sillogismo riveli la struttura interna stessa del concetto assoluto è un livello successivo di comprensione (è il concetto assoluto ad avere struttura sillogistica, secondo un tipico rovesciamento speculativo).

Ciò che conta qui è proprio il fatto che Hegel inviti a ragionare in movimento, secondo relazioni che siano centrate e decentrate, ossia da prospettive e punti di vista sempre rovesciati. Ha a cuore sia il limite del concetto, che il suo arricchirsi di contenuto, giacché solo il concetto assoluto arriva a comprendere l’altro da sé.

Carlo De Meo, Silenzio, 2022. Courtesy of the artist and Fondazione VOLUME!

Ph: Ruggero Barberi.

Bu è una mostra sillogistica anzitutto perché è imperniata di un’idea organicistica, dove – seppur nell’attraversamento non lineare delle opere – tra i tavoli vi sono giochi di rimandi, riverberi, fluidità. Ogni tavolo è un concetto a sé che richiama tramite echi e balbettii gli altri piani in cui l’unico soggetto della mostra – ossia Bu – si colleziona in nuove forme. È sillogistica poiché il concetto semplice di ciascun tavolo-piano si duplica e si disfà, rimbalza su altri piani-tavoli, crea in sostanza un movimento concettuale. In tale movimento si perdono le certezze iniziali, e i concetti si allungano, concrescono, si dichiaran vivi.

D’altra parte Bu è sintetica nel suo orizzonte di coincidenze che cerca e trova, dal momento in cui però il soggetto concreto del lavoro è il buio, e la bugia come chiave narrativa analogica di esso, queste coincidenze mostrano i propri buchi dimensionali, i vuoti del concetto addomesticato.

Allora, in fondo, vedrai quale sia la magia di Bu: far risplendere – più che l’epifania trasfusa di luce nello spazio bianco isolato di Volume! – il negativo stesso come vero elemento mediale – aspirina dello spirito – ciò che sussiste in relazione ad altro ed esiste come realtà contenutistica della relazione. Anima della relazione. Vita del concetto.